風の松原の桜 ― 2017年04月22日 07:13

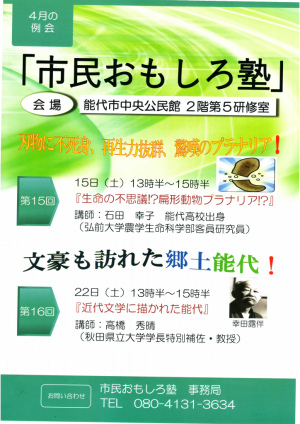

おもしろ塾 ― 2017年04月22日 17:11

今日は高橋秀晴さんが講演するので「市民おもしろ塾」へ

桜は昨日よりも咲き方がいいと思うが太陽光が不足

北側の桜には陽が当たっている

奥の受付で200円 (前の受付は会員の方々)

会場にはもう30人位の人

高橋秀晴先生は昭和60年代に3年間能代工業に勤務

背中が大きく映っている人は高橋先生と3年間同じ職場で勤務した(この人は二ツ井町小繋の出身です)

講演の前半は小杉天外・後藤宙外から始まって秋田県に縁の深い種蒔く人・プロレタリア文学・小林多喜二・石川達三・石坂洋次郎に触れていたが、休憩時間に「恒例」?だというばかうけせんべいをいただいてから本題の能代を訪れた文豪へ (能代を訪れたことのある文豪は幸田露伴だけ?)

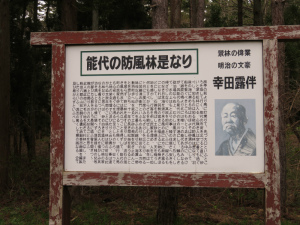

幸田露伴「游行雑記」の二ツ井から能代への進む記述を読み合わせる中で、

「このあたりより能代川を左にして下る、この路の景色いと好し。川は激しき流れならねど、水清くして悠々逼らず、それとも知れぬ樹々の色深く紅葉せるが、岸よりさし出でて影を浸せる、まことに錦をさらすかと見ゆ。小繋といふところを過ぎて、琴の音橋とやらん、名さへゆかしく耳に響く橋のあたり、岸のさまさへただならず、書のやうに麗しく我が眼には映りぬ。川やうやう大きくなれば、また帆舟の行き交ふもひとしほ趣きあり。ここの川舟には何の風を好しとするぞと馬丁に問ひたるに、あゆの風なりと明らかに答へたり。あいの風とは云はで古き詞を其のままに正しく、あゆの風と答へたるもいと嬉し。夜に入りて雨やうやく晴れたれど寒さいよいよ加はりたれば、

憚り無く濁声を掲げて詩を吟じ歌を唱ひ、(※わずか)に胴の(※)ひを忍ぶ。能代に着きたる時は既に八時を過ぎたりければ、餓えと疲れと寒さとに眼瞼も凹みたらん心地したるが、例の一陶の酒、数々の下物、秋田の習ひの貝焼までを得て、やうやく心強くなりて睡るを得たり。

(この文章を新たに入力するのは大変なので、10年ほど前に作ったホームページ『風の松原案内』の中の「文学に表現された風の松原」からコピーした。)

そのホームページに2006年4月4日として次の記載があった。

2006/4/4

私はこの看板とその裏面の説明を信じていた。ところが能代市が2006/3に50,000部印刷した 「能代海岸砂防林 風の松原」 というパンフレットに、上の看板とは別の文章を載せ、<幸田露伴:遊行雑記 明治30年(1898)10月> と印刷していたことが気になって、秋田県立図書館から『露伴全集第十四巻』(昭和26年6月5日発行:岩波書店)を取り寄せて見た。「後記」の中に

このことについて、高橋秀晴教授は、ある随筆集を出版した人から、写真を添えて間違いを指摘した手紙が来たと話していたが、そこはよく聞き取れなかった。三大松原を見ている人だといっていたが、「三大◯◯」というのは主観的な言葉なので、風の松原が日本三大松原に入るのかどうかはよく判らない。

その随筆家もホームページ「風の松原案内」を見ていたのかもしれない。「風の松原案内」のホームページのアドレスは、

http://www.shirakami.or.jp/~pinewood/

このホームページは当時作成できた上限の100MBをギリギリ使用したページだったが、毎月の使用料金を払って維持することはできないので、白神ねっとに寄付した、現在は更新出来ない。

この案内板の裏面は

2006/4/4

私はこの看板とその裏面の説明を信じていた。ところが能代市が2006/3に50,000部印刷した 「能代海岸砂防林 風の松原」 というパンフレットに、上の看板とは別の文章を載せ、<幸田露伴:遊行雑記 明治30年(1898)10月> と印刷していたことが気になって、秋田県立図書館から『露伴全集第十四巻』(昭和26年6月5日発行:岩波書店)を取り寄せて見た。「後記」の中に

○「うつしゑ日記」「遊行雑記」は明治30年十月七日より二十四日に至る記事で、前者は太陽の同年十一月号・十二月号に、後者は三十二年三月号・四月号・七月号に載った。・・・と記されている。だからパンフレットの10月は正しい。明治30年は1897年だから、こちらは校正ミスか。

このことについて、高橋秀晴教授は、ある随筆集を出版した人から、写真を添えて間違いを指摘した手紙が来たと話していたが、そこはよく聞き取れなかった。三大松原を見ている人だといっていたが、「三大◯◯」というのは主観的な言葉なので、風の松原が日本三大松原に入るのかどうかはよく判らない。

その随筆家もホームページ「風の松原案内」を見ていたのかもしれない。「風の松原案内」のホームページのアドレスは、

http://www.shirakami.or.jp/~pinewood/

このホームページは当時作成できた上限の100MBをギリギリ使用したページだったが、毎月の使用料金を払って維持することはできないので、白神ねっとに寄付した、現在は更新出来ない。

この案内板の裏面は

この案内板そのものはここ

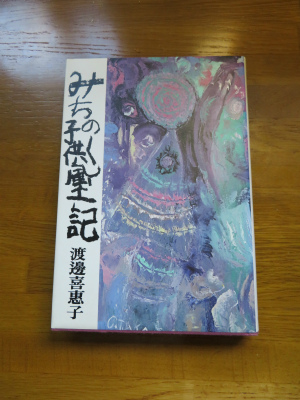

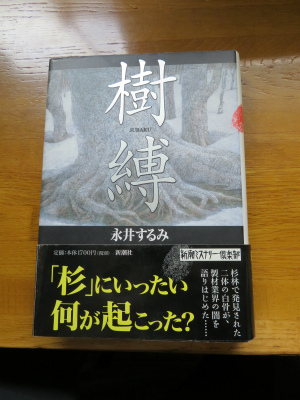

講演のタイトルが「近代文学に描かれた能代」なので露伴1人ではマズいと思ったのか、渡邊喜恵子と永井するみを10分弱ずつ紹介した。

渡邊喜恵子さんから寄贈された「みちのく子供風土記館」が鷹巣図書館の前庭のような場所にある。

図書館の隣には名前は忘れたが大きなホールもあるので、そこで全県高校国語部会を開き、懇親会を「みちのく子供風土記館」で開いたことがあった。平成15年のことだ。

永井するみという作家は知っている人が少ないと思う。私はこの作家が好きで、何冊も持っているが、講演開始前に資料を読んでいて、永井するみの資料があったので驚いた。

図書館の隣には名前は忘れたが大きなホールもあるので、そこで全県高校国語部会を開き、懇親会を「みちのく子供風土記館」で開いたことがあった。平成15年のことだ。

永井するみという作家は知っている人が少ないと思う。私はこの作家が好きで、何冊も持っているが、講演開始前に資料を読んでいて、永井するみの資料があったので驚いた。

山奥の観光地を回っていると、「立石林業」の看板が出てくるので、これが「樹縛」のモデルになっている会社だなと思った程だ。

最近のコメント